Mit dem Hans-Vogt-Filmpreis der Stadt Rehau soll an die Pionierleistung des im Rehauer Ortsteil Wurlitz geborenen und aufgewachsenen Ingenieurs erinnert werden. Er war entscheidend an der Erfindung des Tonfilms beteiligt und prägte eine neue Ära in der Geschichte des Kinos. Der Preis wird seit 2012 verliehen, er ist mit 5.000€ dotiert. Verliehen wird er an Filmschaffende, die innovativ und sorgfältig um den Ausdruck und die Qualität ihres Filmtones besorgt sind.

Am Donnerstag nach der Preisverleihung am Abend der Unternehmerinitiative Hochfranken, wurde dem Preisträger außerdem die Ehre zu Teil, sich in das Goldene Buch der Stadt Rehau einzutragen. Dazu lud 1. Bürgermeister der Stadt Rehau, Michael Abraham, ihn am Folgetag der Verleihung nach Rehau ein, um sich die ehemalige Wirkungsstätte von Hans Vogt, die Mechanische Werkstatt im Angergäßchen vor Ort anzusehen. Gwisdek freute sich sehr über die Verewigung mit einer persönlichen Widmung und bedankte sich nochmals für den Erhalt des Preises.

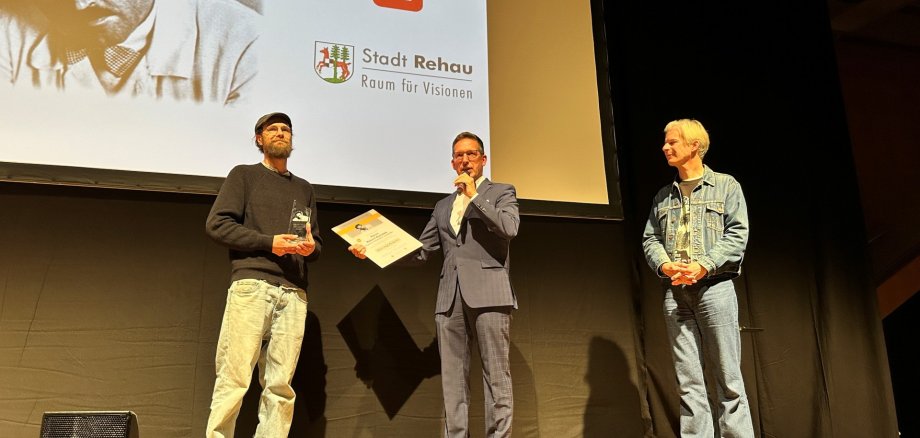

Robert Gwisdek, 1984 in Ost-Berlin geboren, stand mit gerade einmal 5 Jahren zum ersten Mal vor der Kamera, unter der Regie seines Vaters. Nach seinem Schauspiel-Studium in Potsdam ergatterte der Schauspieler mehrere größere Schauspielaufträge. Unter anderem ist er Teil der Donna-Leon-Fernsehreihe und von verschiedenen Tatort-Krimis.

2022 gründete er gemeinsam mit seiner Frau die Filmproduktionsfirma KREISFILM und schreibt, schneidet und inszeniert seitdem Kinofilme, Kurzfilme und Musikvideos. Unter anderem übernahm er die Regie für zwei Musikvideos von Rammstein.

Frühere Preisträger:

2012 Antje Starost und Hans Helmut Grotjahn

2013 Edgar Reitz

2014 Wim Wenders

2015 Michael Verhoeven

2016 Doris Dörrie

2017 Dominik Graf

2018 Veit Helmer

2019 Caroline Link

2020 Emily Atef

2021 Asteris Kutulas

2022 Chris Kraus

2023 Günter Schwaiger

2024 Annette Focks

Hintergrundwissen Dr. h.c. Hans Vogt:

Vogt wurde 1890 im oberfränkischen Wurlitz (Ortsteil der Stadt Rehau) als Sohn des Dorfschmieds geboren. Als Funker bei der Marine im Ersten Weltkrieg lernte er das technische Know-how und begeisterte sich zunehmend für das Kino. Mit 19 Jahren erhielt er bereits sein erstes Patent. Er befasste sich dann mit der Entwicklung von Funkpeil- und Erdtelegraphiegeräten, sowie mit Messapparaten.

In Berlin arbeitete er als Techniker und skizzierte in seinem Tagebuch Verstärkerröhren, die den Tonfilm realisierbar machten. Für seine Idee, die Kinobilder zum Sprechen zu bringen, brauchte Vogt Hilfe und er gründete mit den beiden Technikern Joseph Massolle und Jo Engl die Firma Tri-Ergon. Sie schafften es im September 1922, Schallwellen als Lichttonspur auf das Filmband aus Zelluloid zu bannen. Die drei drehten den ersten Tonfilm „Das Leben auf dem Dorfe“ selbst; am 11. Januar 1924 wurde er in Berlin uraufgeführt. Der zweistündige Film machte im Blätterwald zwar Furore, doch die Industrie interessierte sich nicht für das teure Verfahren und scheute sich vor den Problemen mit Sprachversionen am Weltmarkt. Vogt, Massolle und Engl mussten wegen finanzieller Schwierigkeiten die Patente in die Schweiz verkaufen. Von dort gelangten sie nach Amerika, wo William Fox für seine gleichnamige Firma die Rechte erwarb. Der Siegeszug des Tonfilms begann!

Dr. Hans Vogt verdrängte mit dem Lichttonverfahren eine weitere „Wurlitzer“ Erfindung aus den Kinos, die Kinoorgel. Mitte des 19. Jahrhunderts wanderte die ursprünglich aus Wurlitz stammende Familie Wurlitzer nach Amerika aus. Dort gründete der deutsche Auswanderer Rudolph Wurlitzer sein erstes Geschäft für Musikinstrumente, die er überwiegend aus Deutschland bezog. In den folgenden Jahren vergrößerte sich das Unternehmen: Wurlitzer vertrieb beispielsweise mechanische Musikinstrumente der Regina Company und ergänzte sie durch einen Münzeinwurf. 1909 übernahm Farny Wurlitzer, der dritte Sohn von Rudolph, die Orgelfabrik von Eugen DeKleist in North Tonawada. Berühmt wurde Wurlitzer mit dem Modell "P 10-Simplex". Das Gehäuse der Musikbox war noch ganz in der Tradition des schlichten Orchestrationsbaus aus Holz; gewählt werden konnte aus 12 Titeln mittels einer Telefonwählscheibe. Schnell stieg Wurlitzer zum größten Hersteller von Musikboxen auf. Die Kinoorgel der Familie Wurlitzer löste zu Beginn des 20. Jahrhunderts den Klavierspieler in den Kinos ab. Mit dem Siegeszug des Tonfilms wurde auch sie überflüssig.